摘要:本文以城市空间作为企业生产率分析边界,基于中国工业企业微观数据,通过生产率分解方法对中国大城市企业生产率优势进行分析,间接测度出大城市具有较高和改进较快的资源配置效率,从企业间资源配置效率视角为大城市的制造业生产率优势提出了一个新的解释,并指出之前对集聚效应、选择效应等的估计可能有偏。本文的研究发现,中国大城市的制造业兼具企业生产率的静态和动态优势,即不但生产率水平高,而且提升快,这可以构成大城市吸引和汇聚企业的主要经济原因。虽然城市加总企业生产率提升主要来源于企业自身的成长效应,但不同规模城市间生产率提升差异很大程度上来自于企业间资源配置效率改进的不同,资源配置效率改进的贡献能够解释大城市企业生产率提升的39.50%,而中小城市仅能解释22.95%,大城市因较高的资源配置效率改进贡献而实现了企业生产率的较快提升。研究还发现,大城市企业间资源配置效率与中小城市的差距在逐步放大,大城市的资源配置效率提升了24.98%,而小城市却下降了25.56%,同时城市内企业间资源配置效率的改善主要来自于非国有企业。可以预见,大城市的吸引力会进一步增强,这一系列发现对于破解“大城市病”、区域发展不均衡问题都具有启示意义。

关键词:城市规模;生产率优势;资源配置效率;生产率分解

基金项目:本文得到国家社科基金重大项目(18ZDA042)、国家自然科学基金面上项目(71873025)、中国社会科学院登峰战略优势学科(产业经济学)、中国社会科学院创新工程项目“我国能源重大问题深化研究”、教育部规划基金项目(18YJA790029)的资助。吴利学为本文通讯作者。

一、引言

大城市的企业具有较高生产率这一事实,被称为大城市企业生产率优势,已经得到了广泛的经验证实(Combes et al.,2012;Behrens et al.,2014;余壮雄、杨扬,2014;李晓萍等,2015)。这种优势成为大城市吸引要素流入和经济成长的重要原因,尽管面对大城市日益严峻的环境、交通问题和高企的各类成本,数量众多的高校毕业生和其他就业人员仍源源不断地涌入,成长性企业仍更倾向于去大城市寻求发展机会。这一倾向及其经济影响在中国更为突出:一方面,随着大城市高速发展,城市经济规模急剧扩张,“大城市病”也愈演愈烈;另一方面,中小城市与大城市的差距显著且逐步被拉大,区域发展不平衡带来了诸多经济、社会问题。在这种背景下,本文关注的问题是,中国大城市的企业生产率优势来自于什么?为何在不断增强?

对于城市规模与企业生产率关系的讨论最早起源于Smith(1776)和Marshall(1890)。其中,Smith(1776)从规模经济的视角指出,企业的规模扩大降低了单位成本,劳动力的分工促进了工人效率的提升;Marshall(1890)进一步指出,企业与劳动力密集的地区,会产生经济的外部性,这种外部性是促进生产率提升的关键所在。随着研究的深入,这种集群地区的企业生产率优势演变为对城市规模与生产率优势关系的探讨(Rosenthal and Strange,2001;Melo et al.,2009;Combes et al.,2012)。Ciccone和Hall(1996)研究发现,美国非农就业密度提高1倍则非农产业劳动生产率将提高5%,而德国、意大利、法国、西班牙与英国在1992年的这一弹性系数在4.5%左右。国内的相关研究亦得出城市规模(密度)与生产率间显著的正相关性,本文的研究也发现城市规模与企业生产率的弹性大约在10.7%左右,即中国大城市具有相对较快的生产率提升速度,相对于欧美的大城市,中国的大城市企业生产率优势更加明显。

有关大城市企业生产率优势的机制研究,主要从自然条件、技术水平、人力资本水平、资本密集度等方面,探讨影响地区间生产率差异的因素,近期的研究更集中于对集聚效应和选择效应等的讨论。集聚效应指的是经济活动的空间集聚会对企业的生产率提升产生正向的作用(Fujita et al.,1999;Fujita and Thisse,2002;Duran-ton and Puga,2004),研究者们使用不同行业和地区数据证明了集聚经济能够解释大城市企业和工人的更高生产率(Greenstone et al.,2010;Combes et al.,2012)。其中,Greenstone等(2010)通过比较大企业集群地区与小企业集聚的企业地区生产率差异,发现企业集聚促进在位企业生产率相对提升了12%。Combes等(2012)进一步分析指出集聚经济来源于共享、匹配与学习。选择效应指的是更大的市场吸引更多的企业,使得竞争更加激烈,最终将低效率的企业淘汰出局(Melitz and Ottaviano,2008;Combes et al.,2012),或是企业选址决策的影响,效率低的企业会主动回避大城市的竞争(Baldwin and Okubo,2006)。

对于集聚效应和选择效应的解释力也存在着一些质疑。一方面,有学者认为,这些效应的影响可能被高估(Saito and Gopinath,2009),除两者之外还存在着竞争效应、分类效应等(Forslid and Okubo,2014;Behrens et al.,2014),也会对生产率的提升产生重要作用。另一方面,这些研究中城市规模与生产率优势间的因果关系并未确定,企业集聚与大城市企业生产率的快速提升并非单向关系。在国内的研究中,在证实城市间生产率显著差异的同时,对于中国大城市企业生产率优势的解释并未得出一致的结论。余壮雄和杨扬(2014)、李晓萍等(2015)基于Combes等(2012)的模型分析和比较了集聚效应和选择效应,前者发现集聚效应能够解释中国大城市的企业生产率优势,后者则提出经济集聚对制造业企业而言更多表现为拥挤效应,而非集聚效应,同时在小规模城市选择效应显著。陈强远等(2016)则指出选择效应、分类效应、集聚效应与竞争效应同时产生影响,且结果呈现出行业差别。可见,针对不同国家、部门、时期的大城市企业生产率优势,很难寻求到较为一致的解释,同时,除了集聚、选择等效应以外,是否还存在其他的解释,这些都需要进行更为深入的分析。

在以上解释的基础上,本文尝试直接对城市的企业生产率自身进行分析,基于微观企业数据,应用生产率分解方法考察生产率变化的来源,用以解释城市间企业生产率差异。生产率分解方法的应用与不断改进,使得不同要素对生产率提升的贡献测度成为了可能,早期的BHC、GR、FHK和BG等生产率分解方法(Baily et al.,1992;Griliches and Regev,1995;Foster et al.,2001;Baldwin and Gu,2003)以及近期的动态Olley-Pakes方法(Melitz and Polanec,2015)应用于微观企业数据,考察了企业自身成长、企业间资源配置、企业进入退出等对于工业制造业生产率提升的贡献。就分解结果而言,其针对美国和加拿大的研究发现15%~25%的生产率提升是由企业进入、退出带来的,而余下部分则来自于企业自身效率和企业间资源配置效率的提高(Foster et al.,2001;Baldwin and Gu,2003)。针对中国工业企业的研究则得出了不同的结论,Brandt等(2012)测算出企业进入退出解释了中国制造业生产率提升的72%,李平等(2012)、毛其淋和盛斌(2013)测算出的这一数值分别为66%和21%~29%,而吴利学等(2016)的测算结果则是企业进入退出的贡献率仅为10%,而企业成长和企业间资源配置效率则解释了其余的中国制造业生产率提升。

本文认为,之前有关生产率分解的相关研究,均是以部门(行业)作为分析边界来进行的,即加总边界为部门(行业),但这一研究实际上通常也是限定在国家或区域范围内,即存在空间加总边界。同时,基于微观数据的生产率分解包括静态和动态两个层面,静态分解的基本思想是将某种加总单元总体上的生产率水平分解为企业个体生产率与生产要素在不同企业之间配置效率两个部分,而动态分解则考察个体生产率提高和配置效率改进对总体生产率变化的贡献,并同时考虑企业进入和退出的影响。因而,如果把城市空间作为企业生产率分析的加总边界,将城市内企业生产率及其变化分解为企业自身成长、企业间资源配置、企业进入、退出等方面的贡献,可以从新的视角探讨不同规模城市间生产率差异及其变化的来源,为城市间加总的企业生产率差异研究和相关政策制定提供新的思路,这也是本文的主要创新之处。

本文的贡献在于,除提供新的研究视角外,实际上还是对以往大城市企业生产率优势研究结果的修正和补充。本文将大城市企业生产率优势问题与生产率提升来源的分析结合起来,以城市空间为分析边界,研究了企业自身生产率、企业间资源配置、企业进入退出等对大城市企业生产率优势的影响。首先,对于现有研究结果的偏差问题,现有研究的理论构建主要基于在位企业生产率的分布状况,对于选择效应的分析,忽略了企业迁移等因素,会造成选择效应的低估;对于集聚效应的分析,并不能体现出企业间互动行为的影响程度。因此,将企业间资源配置、企业进入退出的贡献分解出来,很大程度上补充了这方面的不足,同时也说明原有的效应测算结果可能存在系统性高估。需要指出的是,目前本文的研究只能证明可能存在着新的作用与集聚效应、选择效应等产生交叠影响,原有的估计可能有偏,但并不能实现对偏差程度的度量,这也是未来需要继续探索的方向。其次,原有基于生产率分布对生产率差异的考察关注于城市间生产率绝对值对比的静态差距,而本文的方法实现了对生产率提升来源的动态分析,能够进一步探讨不同城市生产率差异变化的原因。基于1998~2009年中国工业企业微观数据,本文发现:(1)中国大城市兼具企业生产率的静态和动态优势,即相对于中小城市不但生产率水平高,而且提升快,这可以构成大城市吸引和汇聚企业的主要经济原因;(2)城市加总企业生产率提升主要来源于企业自身的成长效应,但不同规模城市间生产率提升的差异则来自于企业间资源配置效率的不同,资源配置效率的贡献能够解释大城市企业生产率提升的39.50%,而中小城市仅能解释22.95%,大城市因资源配置效率改进更多而实现了企业生产率的较快提升;(3)大城市企业间资源配置效率与中小城市的差距在逐步放大,大城市的资源配置效率提升了24.98%,而小城市却下降了25.56%,同时城市资源配置效率的改善主要来自于非国有企业,可以预见大城市的吸引力会进一步增强。本文研究结论对于破解“大城市病”、区域发展不平衡问题均有启示意义,即可以通过提高中小城市要素流动程度和配置效率来缩小城市间的企业生产率差异。

本文其余内容安排如下:第二部分给出城市企业生产率分解的静态与动态模型,并确定界定企业进入退出的方法;第三部分测算静态与动态的大城市企业生产率优势;第四部分应用生产率分解方法探讨不同规模城市企业生产率提升来源的差异;第五部分作了进一步的实证检验和扩展分析;第六部分得出结论,总结全文。

二、城市企业生产率分解模型

本文基于Olley和Pakes(1996)以及Melitz和Polanec(2015)发展出的OP模型、DOP模型,以城市空间作为企业生产率分析的加总边界,对不同规模城市分组的企业生产率进行分解和比较。OP模型用于生产率水平的分解,即生产率差异的静态比较;DOP模型用于生产率变化的分解,即分析生产率改进的来源差异。这两种方法均基于异质性企业对生产率进行分解,避免了之前的分解模型单纯依赖统计变换来刻画资源配置效率所带来的缺乏理论基础以及结果差异较大等问题,实现了更为清晰和准确的生产率分解(吴利学等,2016)。

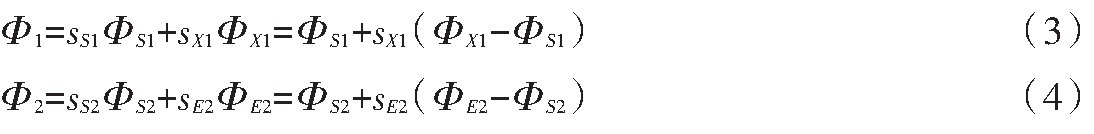

Olley和Pakes(1996)提出,不考虑企业的进入和退出,可将t时期加总生产率水平分解为企业生产率的算术平均值和企业生产率与市场份额的协方差两个部分:

其中,![]() ,nt为t期企业总数,

,nt为t期企业总数,![]() 为t期企业市场份额平均值,cov(sit,φit)为企业生产率和市场份额的协方差,即“OP协方差”。

为t期企业市场份额平均值,cov(sit,φit)为企业生产率和市场份额的协方差,即“OP协方差”。

OP模型的特点在于:(1)加总的生产率可以被简单的定义为未加权生产率的变化和“OP协方差”之和,这就提供了一种非常自然的分解,而且OP分解得到的协方差可以反映资源配置效率的情况。(2)“OP协方差”是基于市场份额和生产率分布的结合。同时,若“OP协方差”为正,说明生产效率高的企业占有更多的资源,若该项呈现动态递增趋势,说明资源配置效率在改善,有利于整体的生产率进步。因而,通过观测“OP协方差”可以更好地刻画资源配置效率的时间趋势。

如果引用时间动态,OP方法还可以用来分解分析生产率变化的来源,在(1)式两边取时间差分得到:

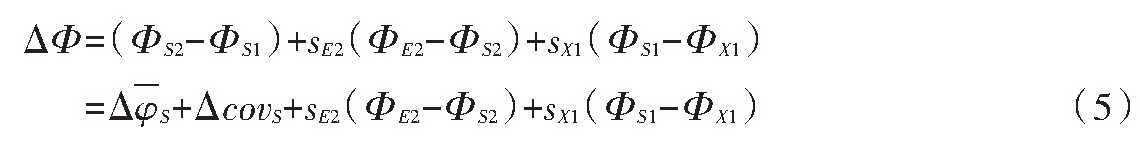

即把加总生产率的变化,分解为未加权生产率变化与OP协方差的变化。为了在OP模型中引入企业的进入和退出,Melitz和Polanec(2015)提出了DOP模型①。首先,给出了初始年份和结束年份的生产率结构方程,其中,初始年份的生产率包含生存企业和退出企业的生产率,结束年份的生产率包含生存企业和进入企业的生产率,如下式:

Φit为初始或结束时期各类企业根据销售额加权后的加总生产率水平,sit为初始或结束时期各类企业的市场份额,i包括生存企业S、进入企业E和退出企业X,t=1、2。

①对生产率变化分解始于Baily等(1992)的开创性研究,但针对该模型(BHC模型)的缺陷,随后研究人员进行了修正,Griliches和Regev(1995)提出GR模型,缓解了基期选择问题,Foster等(2001)提出FHK模型,进一步改善了对于企业进入和退出的衡量偏误。对于BHC、GR和FHK等方法的缺陷,可参考吴利学等(2016)。

上式只是给出了初始和结束年份的生产率,二者相减即为生产率的总变化,经过变换即可得到各因素对于生产率变化的贡献分式,如下式:

![]() 即为生存企业生产率算术平均的差,代表生存企业自身技术进步;ΔcovS为生存企业生产率与市场份额协方差的变化,表明市场机制对于要素的分配作用。更为具体地,该项越大,说明效率越高的企业获得了越多的要素资源,占有了更多的市场份额,资源配置效率对于总体生产率提升的贡献越大。sE2(ΦE2-ΦS2)代表企业的进入效应,sX1(ΦS1-ΦX1)代表企业的退出效应。这样,利用DOP方法本文可以将生产率增长分解为企业技术进步、企业间资源配置效率、企业进入与退出等4个方面的贡献。考虑到

即为生存企业生产率算术平均的差,代表生存企业自身技术进步;ΔcovS为生存企业生产率与市场份额协方差的变化,表明市场机制对于要素的分配作用。更为具体地,该项越大,说明效率越高的企业获得了越多的要素资源,占有了更多的市场份额,资源配置效率对于总体生产率提升的贡献越大。sE2(ΦE2-ΦS2)代表企业的进入效应,sX1(ΦS1-ΦX1)代表企业的退出效应。这样,利用DOP方法本文可以将生产率增长分解为企业技术进步、企业间资源配置效率、企业进入与退出等4个方面的贡献。考虑到![]() 和ΔcovS反映了生存企业成长导致的加总生产率变化,一般将这两项之和称之为企业成长效应。相应地,后两项反映了企业进入退出的贡献,二者之和称之为净进入效应。

和ΔcovS反映了生存企业成长导致的加总生产率变化,一般将这两项之和称之为企业成长效应。相应地,后两项反映了企业进入退出的贡献,二者之和称之为净进入效应。

在应用DOP模型的过程中,面临的关键问题是对企业状态的界定。但根据现有文献,对于企业进入和退出状态界定的方法存在分歧,主要原因在于中国工业企业数据库无论是时间还是空间均存在截尾现象。针对这一问题,主要存在两种定义方法:一是考虑由于进入退出企业中存在暂时性的离开而造成低估存活企业同时高估进入和退出企业的情形,如年销售额的波动造成的短暂性离开,统计误差造成的短暂性离开等;二是不考虑这种情况。两种定义的区别在于存活企业的定义,显然,第一种定义改善了第二种定义对于存活企业的低估,使得对于进入退出企业的界定更为准确。本文主要使用了第一种定义(即对应后文的DOP1分解),并使用第二种定义(即对应后文的DOP2分解)作为稳健性比较。参考吴利学等(2016),本文以1998~2007年总体分解为例并以2009年作为企业退出识别边界,如表1所示。为了进一步分析生产率的变化,可以设定以上一年为基期,进而可以进行任意间隔年份的生产率分解,在此不再赘述。

表1 企业状态定义

三、大城市企业生产率优势的基本事实

(一)数据处理

本文采用《中国工业企业数据库》中的1998~2009年的数据②,基于之前的研究,对Brandt等(2012)和杨汝岱(2015)的数据处理过程进行了部分改进,通过样本匹配、面板构建、资本变量处理和数据平减对数据进行了预处理。

②其中,主要应用数据库中1998~2007年数据进行测算,2008年与2009年数据作为企业生存状态判定的参考。

对于样本企业的筛选与匹配,在之前研究的基础上,设计了4层匹配过程,分别应用法人代码、企业名称、地址代码和电话号码,以及法人代表名称、行业代码和成立年份4组指标逐层匹配,匹配的原则是每一层一定存在可以唯一表示某个企业的标识。从结果上(见表2)看,可以一定程度上修正Brandt等(2012)方法的过窄匹配和杨汝岱(2015)方法的过宽匹配问题。最终匹配的结果为,总体观察值数量为2226168,企业个数为585825,10年平衡的企业个数为36608,比之前的研究增加了约4.26%,捕捉到了更多的企业信息。

表2 样本企业筛选与匹配结果比较

注:缺失数据因原论文中并未给出。

资料来源:作者计算。

对于资本变量的处理,本文采用Brandt等(2012)的处理方法,根据2003年以后的行业分类调整了2002年及之前的4位数的行业分类。对于2004年工业增加值缺失值的处理,参照刘小玄和李双杰(2008)的处理方法,考虑到工业总产值的数据在2004年存在缺失和测算的整体协调性,测算应用公式为:

工业增加值=产品销售额-期初存货+期末存货-中间投入+增值税 (6)

对于数据平减,本文以1998年为基期,计算出历年各地区平减指数,包括投入品价格指数和工业品出厂价格指数,进而对相关的变量进行平减处理,其中西藏和海南的平减指数缺失,采用全国平均值进行了替换。

为了进一步规范数据,参照谢千里等(2008)、Brandt等(2012)和杨汝岱(2015)的数据处理方法,删除主要变量(总产出、中间投入、资本存量和工业增加值)为零、为负、缺失的数据,删除就业人员小于8的观察值。为了精确的使用OP方法,在此基础上只选择两位数行业代码为13~42的29个制造业行业的观测值,最后剔除了OP方法计算结果不合理的观察值,得到1874783个观察值,这是后文针对制造业企业生产率分解计算的基准样本。

宏观数据方面,本文采用《中国城市统计年鉴》包含的城市代码和相关数据,包括地级以上城市的市区常住人口、GDP和城市所属经济区域及其他相关变量,本文城市规模变量主要采用城市的市区常住人口变量,其他变量作为参考。

城市代码处理方面,数据库中城市代码相对较为混乱,尤其是2003年之前和之后的代码明显出现较大差异,为了规范城市代码并与城市统计年鉴中的城市代码相匹配,本文进行了如下的数据处理:(1)按年份整理出《中国城市统计年鉴》中的地级以上的城市代码和相关的数据;(2)找出数据库中每年存在的城市代码,并与上一步整理的城市代码相匹配,结果为二者均存在的城市代码;(3)根据以上整理的匹配城市代码,找出数据库中多出的城市代码,通过数据库中的城市所在地名称等其他相关变量进行识别,进而得到不匹配的城市代码的具体归属;(4)根据2003年前后城市代码的差异进行修改,以2003年之后的城市代码为准,原因在于2003年之后存在的地级市数量较为稳定,相对应的数据库中的数据也较为完善。

(二)城市间企业分布特征

为了考察大城市企业的自身特征,本文对中国城市进行了规模划分,之后对不同规模城市的企业规模、性质、所属行业和生产率分布情况做了比较。

1. 城市规模定义及行业界定

根据联合国和中国的最新城市规模定义标准③,采用城市年末市区总人口来定义城市规模,如表3所示。本文将城市规模分为5类,分别是超大型城市、特大型城市、大型城市、中型城市和小型城市,在后文的分析中,考虑到观测值的数量,将特大型和超大型城市合并为一类,出于比较的便利,文中提及的大城市指的是大型城市及规模以上的城市,中小城市指的是中型城市和小型城市。结合《中国城市统计年鉴》(1999~2008年),进行了城市数量的统计描述,可以看出,不同规模的城市数量在不断增长,城市规模趋于变大,其中,中型城市和大型城市数量增长最为显著,这反映出中国城市化水平的不断提高。

表3 地级市以上城市数量统计(1998~2007年)

注:根据《中国城市统计年鉴》整理,由于城市级别存在变化,所以各年份存在数量上的变化。同时,考虑到数据的连续性,剔除西藏的数据(西藏仅有570条数据,分类数据也不完整)。

资料来源:作者计算。

③城市规模划分根据2014年联合国全球城市化发展报告内容设定,与国务院2014年印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》的标准一致。

为了更好地分析各城市不同行业的企业特征,需要进行行业分类,参考鲁桐和党印(2014)对行业的要素密集度进行聚类分析,得到了如表4的行业分类。

表4 按照要素密集度的行业分类(29个行业)

资料来源:作者计算。

2. 不同规模城市的企业特征

基于城市规模的划分,可以从企业规模、性质、所属行业等方面分析各类城市的企业特征(见表5)。从企业规模来看,大城市的平均企业规模大于小城市;从企业性质来看,外资企业的平均规模最大;从行业类型来看,规模较大城市的技术密集型企业的规模偏大,而规模较小城市则是资本密集型企业规模偏大。从企业的绝对数量来看,小城市明显的少于其他规模的城市,从各类型企业数量占比来看,小城市中的小企业占比、国有企业占比、资本密集型企业占比要高于其他规模城市,说明小城市中国有企业比例较大,由于中国国有企业存在占有较多资源而效率低的事实,这就不难解释小城市中资源配置效率较低(傅晓霞、吴利学,2006;聂辉华、贾瑞雪,2011;江飞涛等,2012;郭晓丹、张军,2016)。

表5 不同规模城市企业特征

注:除“企业规模”外的各行数据中,每一格内的行数据,第一行表示企业销售额(千元),第二行表示企业数量(个),第三行表示企业数量占比(%)。为了最大化城市数量,这里仅以年存在城市为基础进行分析,下同。

资料来源:作者计算。

一般来说,大型企业、外资企业和技术密集型企业的生产率较高(王志刚等,2006;姚战琪,2009),而结合以上关于企业规模和企业数量分布的规律,可以发现,大城市在这些方面均比小城市占有较大的优势,因此,从不同规模城市的企业特征出发,可以初步得出大城市企业生产率优势的企业特征来源。

(三)城市间企业生产率比较

1. 企业全要素生产率测算

对于企业生产率,本文用全要素生产率(TFP)进行测算,运用OP方法(Olleyand Pakes,1996)进行测算的同时,还应用LP方法(Levinsohn and Petrin,2003)进行了检验。如表6所示,本文发现算术平均计算的生产率平均增速为4.14%,而以销售额、工业增加值、就业人员和工业总产值加权的生产率平均增速分别为3.56%、3.04%、4.95%和3.49%,大部分加权的生产率明显大于算术平均的生产率,说明企业规模越大,生产率越高,这一系列测度结果与现有文献的结论基本一致(吴延兵,2008;Brandt et al.,2013)。

表6 1998~2007年制造业全要素生产率

注:生产率增速=TFPt-TFPt-1。

资料来源:作者计算。

2. 大城市企业生产率的静态优势

大城市具有较高企业生产率的事实,已经得到了相关验证,依据本文测算的企业生产率所得到的城市间生产率分布来看(图1),大城市的确具有较高的生产率,而中小城市则较低,同时呈现右偏,高生产率企业的数量明显少于大城市,即大城市存在着生产率的静态优势。经验研究发现,企业生产率与企业的退出率存在正向的关系。Griliches和Regev(1995)提出,企业退出之前,企业的生产率在逐步的下降,即“死亡阴影”效应,因而企业的生产率是决定企业生存的重要因素。可见大城市的静态生产率优势,可以解释其对企业的吸引力,尤其是对于高效率、高成长企业的作用,而本文更为关注地是,大城市在具有静态生产率优势的基础上,其变化趋势和作用是怎样的,本文将基于这一认识,将大城市的生产率优势分析从静态拓展到动态阶段,尝试比较不同规模城市间生产率动态优势的差异及来源。

图1 不同规模城市企业生产率分布

资料来源:作者使用stata软件绘制。

3. 大城市企业生产率动态优势

对于城市间企业生产率的动态差异,如图2所示,一方面,大城市1998~2007年生产率增长29.62%,中小城市生产率增长21.38%,可见大城市企业生产率具有较快的增长速度;另一方面,从变化趋势看,两者之间的生产率截面差距在逐渐变大,可见大城市企业生产率的动态优势确实存在,大城市企业生产率水平高且提升快。

图2 生产率变化趋势图

资料来源:作者使用stata软件绘制。

四、城市间企业生产率差异来源分析

在大城市企业生产率优势判定的基础上,为了进一步分析优势及其变动的来源,本文应用OP方法和DOP方法,以城市空间为加总分析边界,对不同规模城市生产率进行静态和动态分解,以期得到不同规模城市生产率差异的来源,以及这些来源对生产率变化的作用,其中分解所得的组内效应为企业自身成长对城市企业生产率增长的贡献,而组间效应为企业间资源配置效率的贡献,同时还考察了企业进入和退出的贡献。

(一)静态分解

本文的静态分解指的是,将不同规模城市的生产率水平,分解为企业个体生产率与生产要素在不同生产率企业之间配置效率两个部分。基于前文对于城市规模的划分,应用OP分解对不同组别城市生产率进行逐年分解,通过分解所得到的组内效应(企业生产率水平)与组间效应(生产要素在企业间的分配水平,即“OP协方差”),来观测不同规模城市企业生产率差异的来源构成。

静态分解的结果如图3所示,分别给出了不同规模城市组内效应与组间效应的变化趋势:(1)对于组内效应,不同规模城市中,生产率分解所得的组内效应都在逐年提高,其中小城市上升得最为显著,说明小城市企业生产率对于企业成长的依赖性在不断上升。(2)对于组间效应,仅有小型城市随时间下降,变化幅度为-25.56%,而其他类型城市都有所上升,说明小型城市的资源配置效率对生产率的贡献不但水平较低,而且在不断弱化,资源配置的环境进一步恶化。而大城市的企业间资源配置效率呈上升趋势,变化幅度为24.98%,对于生产率的贡献不断增强,即大城市的企业生产率构成中,企业间资源配置效率的作用在逐步增强,幅度也在不断扩大。(3)从绝对值来看,不同规模城市的组间效应绝对值均大于0,说明生产率较高的企业占有较多的资源,市场机制在资源配置领域仍发挥了主要作用。(4)对比组内与组间效应,对于生产率自身而言,组内效应的作用在不同规模城市分组中,都大于组间效应,总体生产率仍由企业自身生产率所决定;而对于生产率差异而言,由于组内效应的变动趋势相同,则不同规模城市的生产率差异更多来自于组间效应。

图3 不同规模城市组内效应和组间效应时间趋势图

注:实线表示组内效应,虚线表示组间效应。

资料来源:作者使用stata软件绘制。

可见,对于不同规模城市而言,总体企业生产率虽然仍主要由个体企业的生产率水平决定,但造成城市间生产率静态差异的主要部分,则来源于城市中企业间资源配置效率的不同,同时大城市与小城市企业间资源配置效率的变化趋势呈现显著的不同,大城市企业生产率优势会越来越明显。

(二)动态分解

本文的动态分解,指的是将不同规模城市的生产率的提升幅度,分解为个体企业生产率进步和企业间资源配置效率改进的贡献,同时还考虑企业进入和退出的影响。应用DOP分解方法,按照城市规模的划分,分解得出组内效应(个体企业生产率进步对加总生产率提升的贡献)、组间效应(企业间资源配置效率改进的贡献)、进入与退出效应(企业进入与退出分别对改进的贡献)以及净进入效应(企业净更替的贡献)。

为了使分析过程和结果更为稳健,本文做了以下两点处理:(1)对于分解方法,分别运用DOP(包括DOP1和DOP2)、BHC、GR、FHK方法④对不同规模城市的企业生产率进行了分解,以考察企业成长、企业进入和退出的贡献程度,并分析城市规模和资源配置效率之间的关系;(2)对于分析对象,本文分别以1998年和2007年存在城市为基准进行分析,以排除不同年份城市分类的影响。结果显示,应用DOP1或DOP2方法,以及以1998年或2007年为基准,得出的生产率分解结果都基本一致。

④限于篇幅,此处并未呈现BHC、GR、FHK方法的计算结果,如需要可联系作者。

表7 以1998年为基准的生产率分解结果

资料来源:作者计算。

表8 以2007年为基准的生产率分解结果

资料来源:作者计算。

从动态分解的结果(表7和表8)可见:(1)从城市企业生产率总体来看,随着城市规模的增大,生产率的总变化明显加大,大城市企业生产率提升的优势明显。(2)从城市企业生产率提升的贡献度来看,企业自身的成长解释了大部分的生产率提升,但解释力随着城市规模的扩大呈现出递减的趋势(从80%左右下降为60%左右)。与此相反的是,企业间资源配置效率的贡献尽管相对较低,但呈现递增趋势(从20%左右上升为40%左右);通过计算平均资源配置效率可得,对于大城市的生产率提升,资源配置效率的贡献为39.50%,显著大于中小城市的22.95%,大城市的生产率动态优势主要来源于较高水平的资源配置效率。(3)进入与退出效应对生产率提升的贡献,在不同规模城市间,并不存在明显的规律。(4)从时间趋势来看,小城市的企业间资源配置效率不但相对较低,而且还存在恶化趋势,对生产率提升的贡献逐步下降,大城市企业间资源配置效率在总体生产率的提升中发挥越来越重要的作用。

通过对不同规模城市企业生产率的分解,可以初步得出:大城市企业生产率提升较快源自企业间资源配置效率的贡献相对较高,即大城市企业生产率动态优势来源于较高的资源配置水平,同时大、小城市间资源配置水平的差距在不断放大,可以预见,如果不改变这种趋势,大城市企业生产率动态优势将会逐步增强,城市对各类资源的汇聚能力越来越大。

(三)资源配置效率差异时间趋势

前面的论述已经得到初步结论,大城市的资源配置效率较高,吸引更多的高效率企业的进入,同时发挥集聚作用,最终将促进大城市效率的不断提升,大城市企业生产率优势日趋显著,但这一结果局限于1998~2007年的研究期间之内。为了补充解释当前经济情况,引入中国企业经营环境指数(王小鲁等,2015)尝试对这一问题进行进一步的分析。

中国企业经营环境指数是在对各省市企业负责人进行问卷调查的基础上,通过计算得到的各省市企业经营环境的评价指数,其中人力资源供应指数、金融服务指数和中介组织与技术服务指数反映了区域间不同的要素供应与流动水平,与资源配置效率高度相关。如图4所示,可见从2006~2012年,北京市、上海市和天津市的企业经营环境指数明显的大于全国平均水平,从分项指数来看,也呈现出相同的规律,可见,近年来国内大城市的资源配置效率与普通城市相比确实存在较大优势,而且这种优势一直处于稳定状态,这将进一步拉大大城市与小城市的生产率差距,也就是说大城市的生产率优势将越来越明显。

图4 中国企业经营环境指数时间趋势图

资料来源:中国分省份企业经营环境指数2013年报告。

五、实证检验与扩展分析

(一)实证检验

从前文的分析可见,大城市企业生产率优势来源于较高水平的资源配置效率及其改进,那么这种关系对于整体来看是否成立呢?特别是,如果控制一些其他影响因素之后,这一关系是否会发生变化。本文将资源配置效率ΔcovS、企业成长效应![]() 、进入效应sE2(ΦE2-ΦS2)和退出效应sX1(ΦS1-ΦX1)作为被解释变量,城市规模size作为主要解释变量,加入其他的控制变量(平均工业总产出lnGOV、客运总量lnTPV、经济自由度指数free-dom⑤和产业结构包括第一产业占比FIA与第三产业占比TIA),j表示地区,k表示行业,t表示时间,进而构建计量模型:

、进入效应sE2(ΦE2-ΦS2)和退出效应sX1(ΦS1-ΦX1)作为被解释变量,城市规模size作为主要解释变量,加入其他的控制变量(平均工业总产出lnGOV、客运总量lnTPV、经济自由度指数free-dom⑤和产业结构包括第一产业占比FIA与第三产业占比TIA),j表示地区,k表示行业,t表示时间,进而构建计量模型:

![]()

⑤经济自由度指数来自樊纲(2011)。

估计结果如表9所示,分别将资源配置效率、企业成长效应、进入效应和退出效应作为被解释变量,将城市规模作为主要解释变量,结合其他控制变量,发现:(1)城市规模变量对于资源配置效率影响显著,正向的关系说明城市规模越大,资源配置效率越高,对于城市生产率动态优势的解释程度更大;(2)城市规模与企业成长效应和进入效应的关系并不显著,说明城市规模的变化并不能解释两者的变化;(3)城市规模对于退出效应影响是显著的,说明退出效应与资源配置效率呈现较为一致的规律,这也是前面的分析并未涉及的,可能的原因在于随着城市规模的增大,企业数量的增加,竞争加剧,低效率的企业退出更为频繁,但这种关系仍需进一步证明;(4)对于控制变量的分析,可见经济自由度指数、平均的工业总产值和第一产业占比呈现出较为显著的影响,其中较为有趣的是经济自由度指数对于企业进入效应产生了显著的负向影响。根据产业组织的观点,这可能是因为随着经济自由度水平的提高,大量的进入者由于竞争的加剧变为潜在进入者,反而降低了进入水平,同时,在位者由于会受到大量的竞争威胁从而影响了企业的扩张速度。

表9 生产率分解项作为因变量估计结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的置信水平上显著,括号内为t统计量。

(二)基于所有制的扩展分析

在中国转型期的经济情境下,有必要对制度要素的影响进行分析与剥离,此处将进一步讨论企业所有制对之前结果的影响。根据中国工业企业数据库中所有制的分类,本文进一步进行了整理,将企业类型划分为:国有企业包括国有独资企业、国家绝对控股和相对控股的股份制企业、国有联营和国有与集体联营的企业;外资企业包括外商直接投资或合资企业、中国港澳台独资或合资企业;其余企业归属于非国有内资企业,其中,对于股份制企业,参照实收资本类型进行进一步的划分。基于以上对于中国工业数据库中企业类型的分类,本文对不同规模的城市进行了分所有制分解计算,结果如表10所示,随着城市规模的扩大,国有企业的资源配置效率的解释力从71.38%下降为29.36%,非国有企业的解释力在上升,说明资源配置效率的改善并非来自国有企业,而是来自非国有企业内部以及非国有企业与国有企业之间。也就是说,对于不同所有制类型的企业,大城市吸引力的来源是不同的,与非国有企业不同,国有企业并不是因为较高的资源配置效率才选择大城市,进一步说明,非国有企业促进了大城市企业生产率动态优势的形成,而国有企业并未对这一现象产生正向的影响。

表10 基于所有制的城市间企业生产率分解结果

资料来源:作者计算。

六、结论与启示

本文从大城市企业生产率优势的基本事实出发,基于优化的数据库处理和城市分类,考察了不同规模城市的企业和生产率特征,应用生产率分解的静态和动态模型,对不同规模城市的生产率进行了分解测算,尝试从企业间资源配置效率视角为大城市企业生产率优势作出一个新解释。

研究发现:(1)大城市明确存在企业生产率的动态优势。大城市的企业生产率优势已经得到相关的经验证实,但这一优势目前仅指城市的生产率水平与城市规模间的正向关系,即静态的生产率优势。本文将思考扩展至动态阶段,关注于城市间企业生产率提升的差异是否与城市的规模相关。本文的研究结果表明,无论从统计上看,还是实证分析的结果,大城市的企业生产率提升都快于中小城市,同时这一差距正在不断扩大,大城市将集聚越来越多的优质资源,这是大城市吸引和汇聚企业的主要经济原因。

(2)大城市企业生产率动态优势主要来源于企业间较高的资源配置水平及其改进。城市加总企业生产率提升主要来源于企业自身的成长效应(组内效应),这也与之前的研究相印证,即企业自身效率的提高构成了整体生产率提升的主要部分。但是区别了城市规模后发现,城市间企业生产率提升差异并非主要来自企业成长,而是取决于企业间资源配置效率(组间效应)的不同,资源配置效率的贡献能够解释大城市企业生产率提升的39.50%,而中小城市仅能解释22.95%,相对于中小城市,大城市因具有较高资源配置效率而实现了整体企业生产率的较快提升。这一结论再次强调了资源配置效率对于生产率提升的重要影响作用,各类要素在企业间的自由流动,将部分资本从边际生产力低的企业转移到边际生产力高的企业,淘汰低效率的企业和保留高效率的企业。中国工业企业生产率的提升,正是伴随着市场资源配置效率的不断提高,改革开放以来,行政限制与资本市场管制的放宽,降低了劳动力与资本投入的扭曲,实现了社会总产出的增加。当然,之前的研究也证实,中国的资源配置效率仍有相当大的提升空间,相应的在企业自身技术进步一定的基础上,工业生产率的提升取决于未来资源配置效率的优化程度。

(3)城市规模越大,企业间资源配置效率越高,改进也越快,大城市资源配置效率与中小城市的差距在逐步放大,可以预见大城市的吸引力会进一步增强。在本文的研究期间内,企业间资源配置效率的水平,仅有小型城市随时间下降,下降约25.56%,而其他类型城市都有所上升,说明小型城市的资源配置效率对生产率提升的贡献不但水平较低,而且在不断弱化,资源配置的环境进一步恶化。而大城市的企业间资源配置率呈上升趋势,上升约24.98%,对于生产率提升的贡献不断增强,这种此消彼长的关系,将进一步扩大大城市和中小城市的竞争力水平,使得强者更强,弱者更弱,区域间的差距将不断放大。同时,在考虑了所有制的因素后发现,资源配置效率的改善并非来自国有企业,而是来自非国有企业内部以及非国有企业与国有企业之间,即国有企业对城市资源配置效率改善的贡献不高。

根据本文的研究结论,可以得到如下政策启示。

(1)大城市吸引力的机制源于资源配置效率,“去行政化”未必能解决“大城市病”。

研究可见,大城市汇聚企业的经济原因在于其生产率优势,而造成大城市与中小城市生产率及其变化差距的机制在于企业间资源配置效率贡献的差异。由于这一关系中,能够有效地剥离企业所有制结构的影响,修正了之前较为认同的一个观点,即企业集中于大型和特大型城市是为了获取更多的“政治资源”,事实上企业在理性地追逐经济效率。那么可能为大城市去“行政化”,并不能有效解决不断恶化的“大城市病”,不同规模城市间的资源配置效率差的存在,仍是吸引各类资源不断汇聚的强大动力。大城市在不断吸引各类要素的同时,如果不通过适当的手段加以控制与调整,优化大城市的内部结构,“大城市病”可能愈演愈烈,各级城市间的差距也将逐步加大。

(2)破解区域发展失衡问题的关键,在于提升中小城市的企业间资源配置效率水平。

对于大城市人口、企业等集聚造成的区域发展失衡问题越来越受到关注,一方面是不断严重的“大城市病”,一方面是发展缓慢的中小城市,这种失衡在阻碍整体经济发展的同时还带来很多社会问题。研究发现,相对于大城市较强的吸引力,中小城市中较为薄弱的是企业间的资源配置效率,生产率的差距在大城市与中小城市间正逐步放大,大城市的汇聚能力越来越强,中小城市的吸引力逐步削弱。因此,中小城市在关注企业成长本身的同时,应注重保障要素市场和产品市场的自由竞争,减少政府在资源配置环节的审批流程,实现资源配置效率水平的提升,这是破解区域发展失衡问题的重要途径。

(3)国有企业的生产率低、对资源配置效率改进的贡献低,国企改革的重点应放在中小城市。

国有企业的低效率问题由来已久,在本文的研究中发现,中小城市的国有企业这一问题更为突出,应成为国企改革进程中的重要关注点。大城市的生产率动态优势来源于资源配置效率即企业间的要素流动,而不同所有制的企业在不同规模城市中的表现并不一致,国有企业部分就不遵循这样的规律,国有企业较低的资源配置效率解释了部分的生产率差异,结合国有企业在中小城市比重较高,可见大城市企业生产率的动态优势主要来源于非国有企业。对于中小城市而言,进一步减轻对于国有企业的依赖程度,推进国企改革,进一步降低国有企业比重,将有助于缩小同大城市间的生产率差距。

参考文献

(1)陈强远、钱学锋、李敬子:《中国大城市的企业生产率溢价之谜》,《经济研究》,2016年第3期。

(2)樊纲:《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告》,经济科学出版社,2011年。

(3)傅晓霞、吴利学:《技术效率、资本深化与地区差异》,《经济研究》,2006第10期。

(4)郭晓丹、张军:《经济自由与工业企业成长》,《财经问题研究》,2016年第6期。

(5)江飞涛、耿强、吕大国、李晓萍:《地区竞争、体制扭曲与产能过剩的形成机理》,《中国工业经济》,2012年第6期。

(6)李平、简泽、江飞涛:《进入退出、竞争与中国工业部门的生产率——开放竞争作为一个效率增进过程》,《数量经济技术经济研究》,2012年第9期。

(7)李晓萍、李平、吕大国、江飞涛:《经济集聚、选择效应与企业生产率》,《管理世界》,2015年第4期。

(8)刘小玄、李双杰:《制造业企业相对效率的度量和比较及其外生决定因素(2000~2004)》,《经济学(季刊)》,2008年第3期。

(9)鲁桐、党印:《公司治理与技术创新:分行业比较》,《经济研究》,2014年第6期。

(10)毛其淋、盛斌:《中国制造业企业的进入退出与生产率动态演化》,《经济研究》,2013年第4期。

(11)聂辉华、贾瑞雪:《中国制造业企业生产率与资源误置》,《世界经济》,2011年第7期。

(12)王小鲁、余静文、樊纲:《中国分省企业经营环境指数2013年报告》,中信出版社,2015年。

(13)王志刚、龚六堂、陈玉宇:《地区间生产效率与全要素生产率增长率分解(1978~2003)》,《中国社会科学》,2006年第2期。

(14)吴利学、叶素云、傅晓霞:《中国制造业生产率提升的来源:企业成长还是市场更替?》,《管理世界》,2016年第6期。

(15)吴延兵:《中国工业R&D产出弹性测算(1993~2002)》,《经济学(季刊)》,2008年第3期。

(16)谢千里、罗斯基、张轶凡:《中国工业生产率的增长与收敛》,《经济学(季刊)》,2008年第3期。

(17)杨汝岱:《中国制造业企业全要素生产率研究》,《经济研究》,2015年第2期。

(18)姚战琪:《生产率增长与要素再配置效应:中国的经验研究》,《经济研究》,2009年第11期。

(19)余壮雄、杨扬:《大城市的生产率优势:集聚与选择》,《世界经济》,2014年第10期。

(20)Baily,M. N.,C. Hulten and D. Campbell,1992,“Productivity Dynamics in Manufacturing Plants”,Brookings Papers on Economic Activity:Microeconomics,vol.4,pp.187~267.

(21)Baldwin,J. R. and W. Gu,2003,“Plant Turnover and Productivity Growth in Canadian Manufacturing”,Industrial and Corporate Change,vol.15(3),pp.417~465.

(22)Baldwin,J. R. and Okubo,T.,2006,“Heterogeneous Firm,Agglomeration and Economic Geography:Spatial Selection and Sorting”,Journal of Economic Geography,vol.6(3),pp.323~346.

(23)Behrens,K.,G. Duranton and F. Robert-Nicoud,2014,“Productive Cities:Sorting,Selection and Agglomeration”,Journal of Political Economy,vol.122(3),pp.507~553.

(24)Brandt,L.,J. V. Biesebroeck and Y. Zhang,2012,“Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing”,Journal of Development Economics,vol.97(2),pp.339~351.

(25)Brandt,L.,T. Tombe and X. Zhu,2013,“Factor Market Distortions across Time,Space and Sectors in China”,Review of Economic Dynamics,vol.16(1),pp.39~58 .

(26)Ciccone,A. and R. E. Hall,1996,“Productivity and the Density of Economic Activity”,American Economic Review,vol.86(1),pp.54~70 .

(27)Combes,P.,G. Duranton.,L. Gobillon,D. Pugaand S. Roux,2012,“The Productivity Advantages of Large Cities:Distinguishing Ag⁃ glomeration from Firm Selection”,Econometrica,vol.80(6),pp.2543~2594 .

(28)Duranton,G. and D. Puga,2004,“Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies”,Handbook of Regional & Urban Econom⁃ ics,vol.4(4),pp.2063~2117 .

(29)Forslid,R. and T. Okubo,2014,“Spatial Sorting with Heterogeneous Firms and Heterogeneous Sectors”,Regional Science and Ur⁃ ban Economics,vol.46(5),pp.42~56.

(30)Foster,L.,J. C. Haltiwanger and C. J. Krizan,2001,“Aggregate Productivity Growth:Lessons from Microeconomic Evidence”,in Hulten,C. R(. eds),New Developments in Productivity Analysis,University of Chicago Press,pp.303~372.

(31)Fujita,M. and J. F. Thisse,2002,Economics of Agglomeration:Cities,Industrial Location and Globalization,Cambridge,UK:Cam⁃ bridge University Press.

(32)Fujita,M.,P. Krugman and A. J. Venables,1999,The Spatial Economy:Cities,Regions and International Trade,Cambridge,MA:MIT Press.

(33)Greenstone,M.,R. Hornbeck and E. Moretti,2010,“Identifying Agglomeration Spillovers:Evidence from Winners and Losers of Large PlantOPenings”,Journal of Political Economy,vol.118(3),pp.536~598.

(34)Griliches,Z. and H. Regev,1995,“Firm Productivity in Israeli Industry:1979~1988”,Journal of Econometrics,vol.65(1),pp.175~ 203.

(35)Levinsohn,J. and A. Petrin,2003,“Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables ”,Review of Econom⁃ ic Studies,vol.70(2),pp.317~341.

(36)Marshall,A.,1890,Some Aspects of Competition,London:Macmillan. 316

(37)Melitz,M. J. and G. I. P. Ottaviano,2008,“Market Size,Trade and Productivity”,Review of Economic Studies,vol.75(3),pp.295~

(38)Melitz,M. J. and S. Polanec,2015,“Dynamic Olley-Pakes Decomposition with Entry and Exit”,Rand Journal of Economics,vol.46(2),pp.362~375 .

(39)Melo,P. C. ,D. J. Graham and R. B. Noland,2009,“A Meta-analysis of Estimates of Urban Agglomeration Economies ”,Regional Science & Urban Economics,vol.39(3),pp.332~342 .

(40)Olley,S. and A. Pakes,1996,“The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Industry”,Econometrica,vol.64(6), pp.1263~1298 .

(41)Rosenthal,S. S. and W. C. Strange,2001,“The Determinants of Agglomeration”,Journal of Urban Economics,vol.50(2),pp.191~ 229.

(42)Saito,H. and M. Gopinath,2009,“Plants'self-selection,Agglomeration Economies and Regional Productivity in Chile”,Journal of Economic Geography,vol.9(4),pp.539~558 .

(43)Smith,A.,1776,An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations(1976 edited edition),Oxford:Clarendon Press.

郭晓丹,东北财经大学产业组织与企业组织研究中心;

张军,上海财经大学商学院。